ランドスケープ研究会のご案内「ワークショップ:神話をランドスケープにする」

造園学会北海道支部ランドスケープ研究会令和7年度企画

「ワークショップ:神話をランドスケープにする」

(有)風土計画舎 片桐尉晶(保昭)

趣旨

一昨年10月、昨年5月に行われたランドスケープ研究会「文化から発想するランドスケープデザイン」「芸術をランドスケープにする」の続編。前回までは地域の文化誌や視覚以外の表現をランドスケープとして表現する手法を実践した。今回は文化を知る上できわめて重要な資料である神話を題材にする。

神話は固有の文化や社会の構造を内包した社会の模型でもある。また神話は造園においては冒険遊び場や遊具の手本となることも多い点で造園にとっても重要である。

しかし社会構造の理解と造園デザインの発想は異なる。社会理解を造園デザインへと変換する作業は、デザイナー個々人やワークショップの偶発性にゆだねられているのが現状だ。

神話という荒唐無稽なお話から構造を抽出し、デザインの発想へと役立てる方法を実践する。

ワークショップ

今回は神話を取り上げ、前回と同じく作品の読解によってデザインを発想し、スケッチするところまで解説する。神話を分析し、この結果を元にデザインを発想し、スケッチする

最初に神話研究と神話の分析法、遊びメニューの祖型としての神話、神話分析の結果を発想に利用する方法をについてレクチャーする。次に参加者各自が実際の神話を用いて行う。

また作業する前には朗読家の兎ゆう氏をお招きし、神話からの発想を手助けするための朗読を聞く。神話の朗読実例として知里幸恵『アイヌ神謡集』、ジェームズ・フレイザー『金枝篇』などを使用。

対象者

造園学会会員、造園をはじめ建築、土木、インテリアなど住環境全般をデザインする実務者と学生、文化に関係する実務者、研究者。視覚以外の表現に携わる者(音楽、文学など)

この設計技法の特徴

・簡単

・歴史、文化、芸術などが反映されたデザインになり、かつ、わざとらしくならない

・デザイナー自身の発想が誘発され、創造的なデザインになる

・でき上がったデザインに、ユーザー個々人が自分なりの思いを育むことができる

・クライアントやユーザーに説明しやすい

日時・場所:

2025年6月28日土曜日18:00〜20:00、多目的喫茶アイヴィ(キャパ10名)

(札幌市中央区北1条西18丁目1−52 市田ビル 2階)

各自でそろえる道具

紙(ノートなど)と筆記用具(鉛筆など)。定規類は不要です。

参加費:

申込先(片桐):

このプログラムは造園CPDプログラムです。

[単位]2.0

※実施結果は昨年度の結果とあわせて本年度の北海道支部研究発表会で発表を予定。

「ランドスケープ遺産」及び「北の造園遺産」候補の募集

「ランドスケープ遺産」及び「北の造園遺産」候補の募集

(公社)日本造園学会北海道支部

日本造園学会では各支部と共同して、全国的に「ランドスケープ遺産」の収集と目録の作成を進めております。造園・ランドスケープに関わる空間で、将来に向けての保全を検討すべき対象を把握すると共に、目録を作成して記録に残していくものです。また北海道支部では、それらの中から特に優れたものを『北の造園遺産』として認定し、顕彰する活動を行ってきました。

これまで15回の募集を行い、その結果約200件のランドスケープ遺産の収集が行われました。また、その中から選考委員会により、合計45箇所を『北の造園遺産』として認定しております。

今年もまた、別紙の要領に基づいて募集を実施いたします。みなさんの身近なところや旅行先で気付いた場所など、様々な造園やランドスケープに関わる事例を推薦していただきたいと思います。

趣旨にご理解の上、積極的にご応募頂きますようお願いいたします。

「ランドスケープ遺産」及び「北の造園遺産」候補の募集要領

(公社)日本造園学会北海道支部

(1)募集対象

北海道に現存し、造園・ランドスケープに関わる空間で、将来に向けての保全を検討すべき対象であり、公園や庭園、街路樹や並木、造園材料や造園の道具なども含まれます。

歴史的・文化的な遺産の場合においては、概ね整備後約50年を目途としますが、それ以下でも選考対象としますので、ふるって応募下さい。当初形態が変化していても、ランドスケープとして持続的に存続しているものを含みます。ただし、跡地となっていて営みが停止していたり、消滅しているものなどは含みません。

例えば、空間としては下記のようなものがあげられます。

・ デザインされた空間・景観(公園、庭園、並木・街路樹など)(イベントを含む)

・ 生活・生業・信仰等により形成された空間・景観(文化的景観など)(イベントを含む)

・ 時代・文化の中で価値付けられた空間・景観(国立公園など)(イベントを含む)

・ 生態学的特性など自然科学的な学術上の価値に特徴のある空間・景観

・ その他(現存する空間・景観以外の計画・設計図書、道具・用具、品種など)

(2)記載内容

できるだけ多くの事例をあげ、次の事項を記載して下さい。

① 名称(名称がない場合は事例の様子を適宜表現して下さい)

② 所在地(市区町村名)、および地区等

③ 事例として取り上げた理由など:事例の概要、作品等においては完成した年代や社会的な重要性を示す年代、また、自然的なものにおいては、保全すべき事由や契機など、広く「北の造園遺産」候補として取り上げるべきとの考え方を簡潔に記載してください。

(3)応募資格

どなたでも応募できます。(学会員でなくても応募できます)

(4)応募方法

名称、完成年、所在地、推薦理由などを「ランドスケープ遺産及び北の造園遺産候補応募用紙」に記入し、提出して下さい。なお、個人情報については、「ランドスケープ遺産及び北の造園遺産候補応募用紙」および資料に関する連絡に使う以外、公開公表致しません。

原則としてデーター(isan@hokkaido.jila-zouen.org)でお送り下さい。郵送の場合は、大変恐れ入りますが、送料のご負担をお願い致します。

(5)応募締め切り

2025(R7)年 3月31日

(6)審査方法

ご推薦いただいた候補は、北海道支部の北の造園遺産研究会で予備審査を行い、選考対象の絞り込みとランドスケープ遺産の目録づくりを行います。ある程度絞り込まれた候補は、支部に設置される「北の造園遺産選考委員会」によって審査にあたり、その中から特にすぐれたものを「北の造園遺産」として認定します。

皆様の応募によって、目録の内容やカテゴリーが決定されるという側面がありますので、できるだけたくさんの応募をいただきますようよろしくお願いいたします。

(7)提出先

(公社)日本造園学会北海道支部事務局

005-0864 札幌市南区芸術の森1丁目 札幌市立大学デザイン学部内

担当:椎野亜紀夫

電話011-592-2617 、e-mail isan@hokkaido.jila-zouen.org

【参 考】

■ランドスケープ遺産について

これまでに道内で収集されているランドスケープ遺産は約200件あります。

次のようなものが含まれています。

「都市公園、庭園、自然公園(森林、湖沼、湿原、山岳地、海岸、温泉、キャンプ場等)、社寺・境内(社寺林等)、学校・キャンパス、並木・街路樹、植物園、緑地(防風林、防雪林、海岸林、都市林、自然林等)、産業遺産(農場、牧草地、橋梁、炭鉱等)、レクリエーション施設(ゴルフ場)、造園樹木 など」

2024年度北海道支部大会「口頭発表・ポスター発表審査結果・講評」

■審査概要

・学生の口頭発表は9件,ポスター発表は23件の応募がありました。

・「新規性」「論理性」「表現力」「質疑応答」の4点について審査員8名(口頭発表4名,ポスター発表4名)による審査を行いました。

口頭発表

■全体的な講評

今年度の口頭発表は昨年度よりもさらに発表演題数が増え,計12題(うち9題が学生)の発表となり,2会場での開催となりました。内容についても例年以上に多様でユニークな研究が多いと感じられました。各会場ではそれぞれ活発な議論が行われ,発表された方,聴講された方,双方にとって有益な機会になったかと思います。今年度は突出した研究発表が見当たらなかったことから優秀賞の該当者はいませんでしたが,今後,研究が深化していけば,北海道だけでなく,さまざまな地域での課題解決につながるであろう2件の研究に奨励賞を授与することとしました。

・口頭発表奨励賞(2件)

小杉 海空斗(室蘭工業大学大学院工学研究科),市村 恒士

「地方都市における地価変動の観点から見た町内会の活動に関する研究」

人口流出や減少が課題の地方都市において,町内会活動と地価変動の関係を悉皆調査で定量的に分析した点が評価されました。地域コミュニティの維持に向けた活動の場としてのオープンスペースの役割やその持続可能性を考える上でも重要な研究であると考えられます。質疑の際にも指摘された,会の中心的役割以外の住民の意識把握や未回答町内会の分析などの課題はありますが,更なる研究の発展・深化が期待されます。

林 拓志(室蘭工業大学大学院工学研究科),真境名 達哉,市村 恒士

「室蘭市の戸建住宅における高木植栽の実態と居住者の評価」

都市の緑がますます注目されている昨今において,戸建住宅における高木植栽の重要性に着目し,その配置や所有者の評価・維持管理等に関して分析した研究です。樹種判別が行われていないなど,いくつかの問題点があるものの,着眼点に優れ,詳細なデータが取得・分析されている点が高く評価されました。都市の緑の持続可能性を考える上でも重要な知見を含んだ研究であり,今後の更なる研究の発展・深化が期待されます。

ポスター発表

■全体的な講評

今年度は23件のポスター発表があり,その中から優秀賞3件,奨励賞1件の合計4件が選ばれました。優秀賞3件は一定の成果に達しており,また論理性に富み表現力も優れており,特に北海道教育大学函館校の発表は調査の継続による厚みを感じられる内容でした。また室蘭工業大学大学院の「地方都市におけるSIB導入を念頭に入れた都市公園の利活用事業に対する社会的インパクト評価」は難しいテーマであり新しい視点を取り入れた発表でした。奨励賞に挙げた「多様化する価値観に対応する新しい供養方法:自然葬地の提案」は新規性の感じられるテーマであることから今後の研究の深化を期待して奨励賞としました。

・ポスター発表優秀賞(3件)

小杉 海空斗(室蘭工業大学大学院工学研究科)

「地方都市におけるSIB導入を念頭に入れた都市公園の利活用事業に対する社会的インパクト評価」

地方都市におけるSIB(ソーシャルインパクトボンド)導入を念頭に,都市公園の社会的インパクト評価に必要な知見の整理を試みる研究です。難しくも,重要なテーマに意欲的に取り組み,ロジックモデル等を活用しながら都市公園の多様な価値を可視化しようとする新たな視点が一定程度の成果をもって提示されていること,加えてプレゼンや質疑応答が的確・明快であったことが評価されました。

滝口 晴子(北海道教育大学函館校教育学部国際地域学科),宮崎 夏生,村上 健太郎

「函館平野の神社林林床に生育する春植物とその生育に影響する環境要因に関する研究」

神社林が都市の身近で貴重な自然環境であることに着目し,樹冠面積及び山地林からの距離が,神社林の林床春植物に与える主な環境要因と考えられることを論理的かつ分かりやすく分析,表現されていました。また,研究室で継続的に取り組んでいる函館市周辺地域の調査データを土台とし,理論の厚みが感じられたことも評価されました。

荒 洸太朗(北海道教育大学函館校教育学部国際地域学科),小野寺 悠,河上 康子,村上 健太郎

「函館市周辺の海浜における海岸性甲虫の種組成・種多様性に影響する環境要因」

函館市周辺の海浜における海岸性甲虫の種組成・種多様性についての研究であり,汀線という,環境推移帯の保全に資する観点から重要な視点と思われます。また,漂着物との関係,さらには自然要素だけではなく管理者の清掃という社会的な要因について,地道なデータ取得に基づいて見出され,発表テーマの独創性と結論に至る論理の流れが感じられました。発表後の質疑応答も的確で明快な対応であったことも含め評価されました。

・ポスター発表奨励賞(1件)

戸舘 未紗(札幌市立大学デザイン学部)

「多様化する価値観に対応する新しい供養方法:自然葬地の提案」

優秀賞と比較すると,残念ながらまだ十分な検討がなされていないのは否めませんが,同様の研究がある中で,場所にこだわり,そこでの埋葬方法を語りたい気持ちが伝わり,他と比較して着眼点が優れていると評価されました。今後,その場所を選んだ過程や他の自然葬との比較や分析を含め,研究の深化が期待されます。

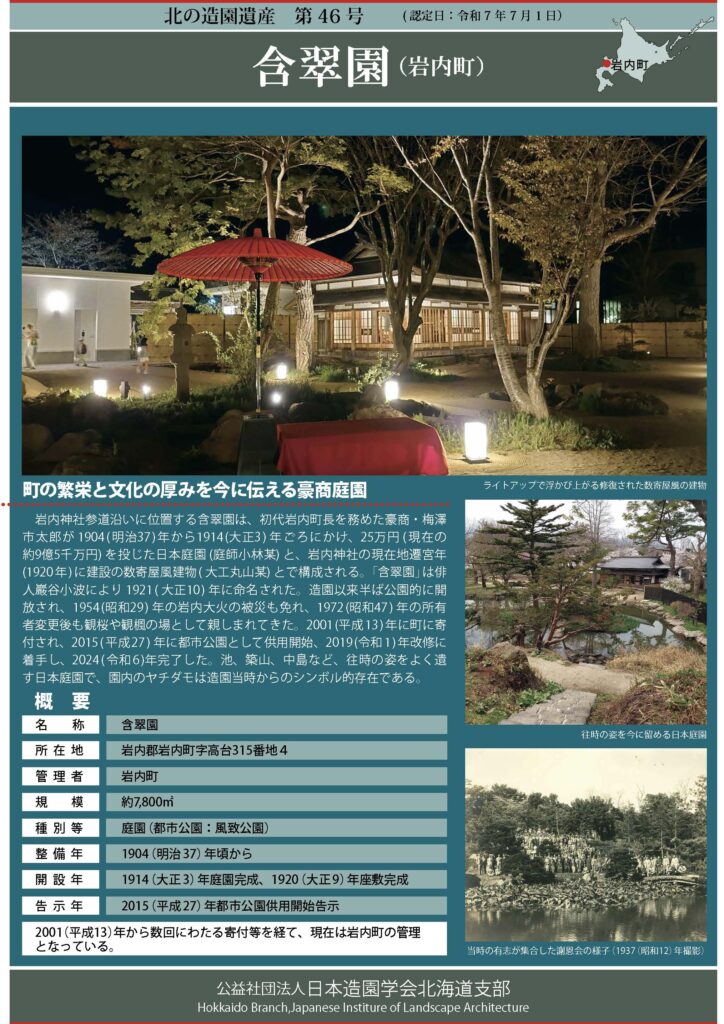

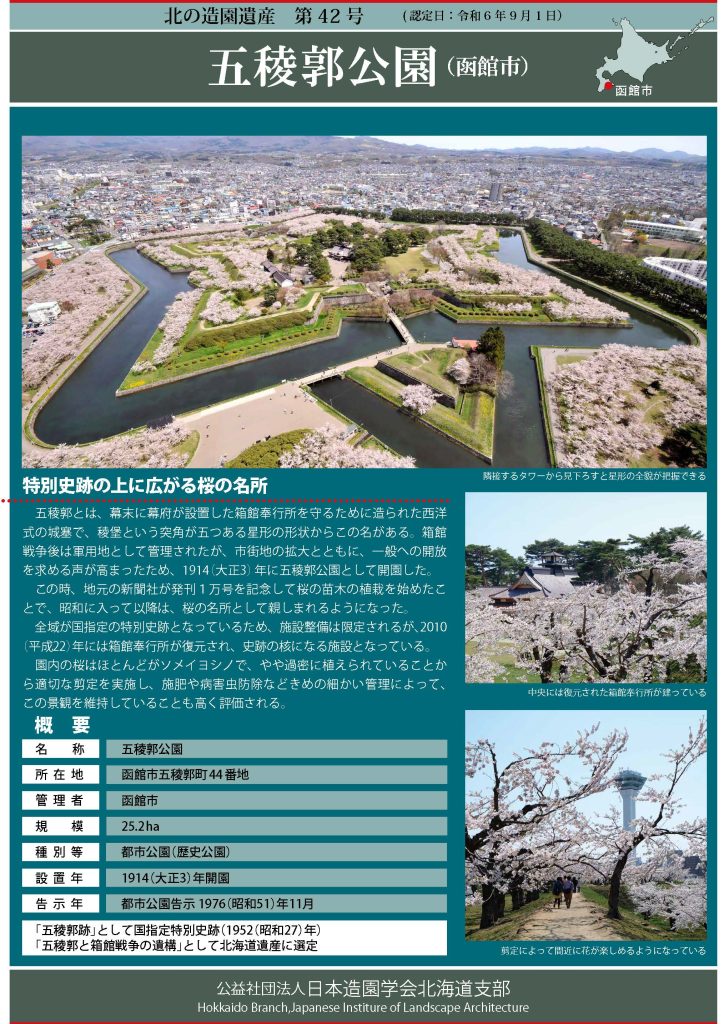

第45号 紋別公園(紋別市)

第44号 芝ざくら滝上公園(滝上町)

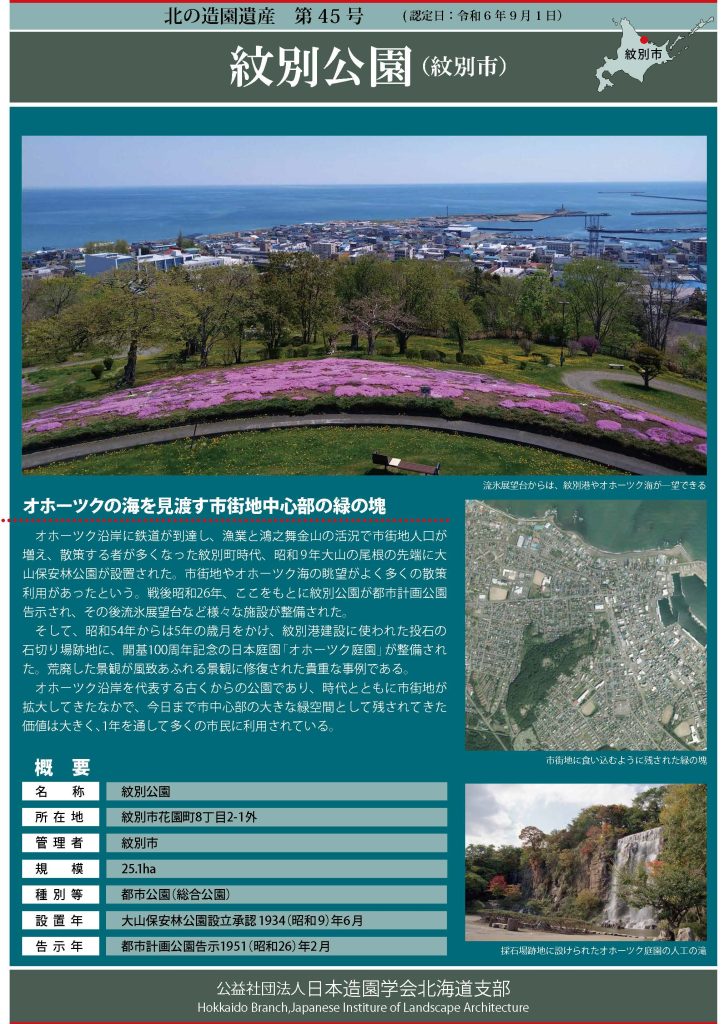

第43号 青葉ケ丘公園(森町)

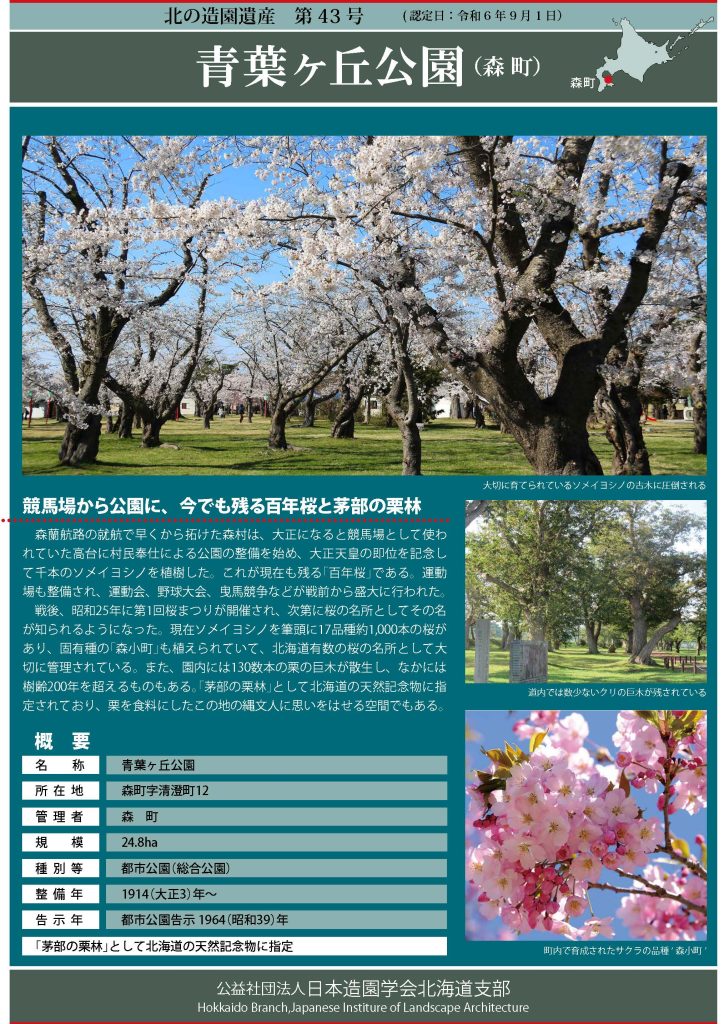

第42号 五稜郭公園(函館市)

2024年度 日本造園学会北海道支部大会案内(第二報)

2024年度 日本造園学会北海道支部大会案内(第二報)

主催:公益社団法人 日本造園学会北海道支部

共催:一般社団法人 ランドスケープコンサルタンツ協会北海道支部,

一般社団法人 北海道造園緑化建設業協会

後援(予定):国土交通省北海道開発局,環境省北海道地方環境事務所,北海道,札幌市,

公益社団法人 日本都市計画学会北海道支部

■会期・会場

・会期:10 月 5 日(土)

・会場:北海道大学学術交流会館(札幌市北区北8条西5丁目)

■プログラム

9:00 受付開始

・研究・事例報告(口頭発表) 09:15 – 11:15

・研究・事例報告(ポスター発表) 11:30 – 12:30

・総会・受賞者記念講演(14:10頃) 13:45 – 14:45

太田 広 氏(研究奨励賞/一社・北海道舗装事業協会舗装研究所)

佐藤 寧珠 氏・青木 遊 氏・小林 雅果 氏・松田 彩 氏

(U30デザインコンペ・佳作/札幌市立大学デザイン学部)

・口頭発表・ポスター発表 表彰式 14:45−15:00

・公開シンポジウム 15:00 – 17:00

「国立公園90周年を迎えた北海道~新たな国立・国定公園とこれからの取組」

基調講演:番匠 克二 氏(環境省自然環境局自然環境計画課長)

パネルディスカッション「野付・風蓮・根室半島の新たな自然公園に向けて」

【パネラー】

竹本 勝哉 (根室市 副市長)

仲岡 雅裕 (北海道大学 教授)

中山 隆治 (北海道大学 教授)

冨士田 裕子(北海道大学 名誉教授)

松島 肇 (北海道大学 講師)

コメンテーター 北海道環境生活部

番匠 克二 (環境省) ※基調講演者

【コーディネーター】

愛甲 哲也 氏(北海道大学 教授)

・交流会 18:00 –

カフェdeごはん(札幌市北区北8条西5丁目)

【発表者の表彰】

口頭発表,ポスター発表それぞれから優秀な発表を学生部門・一般部門ごとに選出し,支部として表彰いたします。審査結果と受賞者発表は,北海道支部ホームページ上で公開します。

■発表・大会参加申込

発表申込は終了しましたが,参加申込を受け付けております。

【申込フォーム】

一般参加者の事前申し込みフォーム(申込期限:10月4日(金)正午まで)

https://x.gd/41pb2

口頭発表,ポスター発表を発表者としてお申込いただいている方は手続き不要ですが,連名者で参加予定の方は参加申込をお願いします。

参加費は当日,会場にてお支払いください。

■大会参加費(資料代)

一般:2,000 円 学生:無料

■交流会参加費

一般:4,500 円 学生:4,000 円

■CPD

造園学会北海道支部大会の各プログラムは造園CPD認定プログラムとなっています。

[ID:8147] 2024-10-05 「2024年度日本造園学会北海道支部大会 研究・事例報告/口頭発表」

[単位]2.0

認定番号:24-0277

[ID:8148] 2024-10-05 「2024年度日本造園学会北海道支部大会 研究・事例報告/ポスター発表」

[単位]1.0

認定番号:24-0278

[ID:8149] 2024-10-05 「2024年度日本造園学会北海道支部大会 シンポジウム「国立公園90周年を迎えた北海道~新たな国立・国定公園とこれからの取組」」

[単位]2.0

認定番号:24-0279

登録を希望される方は,受講・閲覧 参加証明書をダウンロードし,参加費の領収書を添付した上で自己登録をするようお願いいたします。

■問合せ先

日本造園学会 北海道支部事務局

060-8589 札幌市北区北9条西9丁目 北海道大学 大学院農学研究院 内

担当:松島 肇 電話 011-706-2451 メール matts@eis.hokudai.ac.jp

2024年度支部大会各プログラムは造園CPD認定プログラムに認定・登録されました。

[ID:8147] 2024-10-05 「2024年度日本造園学会北海道支部大会 研究・事例報告/口頭発表」

[単位]2.0

認定番号:24-0277

[ID:8148] 2024-10-05 「2024年度日本造園学会北海道支部大会 研究・事例報告/ポスター発表」

[単位]1.0

認定番号:24-0278

[ID:8149] 2024-10-05 「2024年度日本造園学会北海道支部大会 シンポジウム「国立公園90周年を迎えた北海道~新たな国立・国定公園とこれからの取組」」

[単位]2.0

認定番号:24-0279